古くから食されてきた「のり」

海苔が登場する最古の文献は、日本で最初の法律書である『大宝律令』(701年)とされています。残念ながら『大宝律令』は現存しませんが、それを改編したとされている『養老律令』(757年)に、朝廷への年貢(租税)の対象として「紫菜(ムラサキノリ)」の記載があります。

平安中期の律令の施行細則『延喜式』(927年)にも海苔は租税の対象として登場します。『延喜式』は朝廷の運営マニュアルにあたる書で、その中に、公式の宴会や、諸節句の食材として「紫菜」が汁物などに使われていた事も記されています。

海苔が登場する最古の文献は、日本で最初の法律書である『大宝律令』(701年)とされています。残念ながら『大宝律令』は現存しませんが、それを改編したとされている『養老律令』(757年)に、朝廷への年貢(租税)の対象として「紫菜(ムラサキノリ)」の記載があります。

平安中期の律令の施行細則『延喜式』(927年)にも海苔は租税の対象として登場します。『延喜式』は朝廷の運営マニュアルにあたる書で、その中に、公式の宴会や、諸節句の食材として「紫菜」が汁物などに使われていた事も記されています。

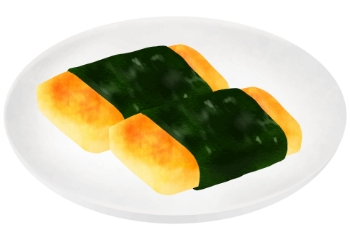

焼き海苔を創案したのは大森の三浦屋田中孫左衛門です。弘化元年(1844年)にガラス瓶に詰めて販売していました。その後、山形屋により「貯蔵(かこい)海苔」の名で売り出され、海軍に買上げられ、その味と保存性が評判となり、各社でも扱われるようになっていきます。

焼き海苔を創案したのは大森の三浦屋田中孫左衛門です。弘化元年(1844年)にガラス瓶に詰めて販売していました。その後、山形屋により「貯蔵(かこい)海苔」の名で売り出され、海軍に買上げられ、その味と保存性が評判となり、各社でも扱われるようになっていきます。 イギリスのドゥルー女史が海苔の糸状体を発見したのは昭和24年(1949年)のことです。この発見が、それまで不明だった海苔のライフサイクルの解明につながり、養殖技術は飛躍的な発展を遂げる事になります。現在では、年々生産量が増加し、安定した生産が可能となりました。

イギリスのドゥルー女史が海苔の糸状体を発見したのは昭和24年(1949年)のことです。この発見が、それまで不明だった海苔のライフサイクルの解明につながり、養殖技術は飛躍的な発展を遂げる事になります。現在では、年々生産量が増加し、安定した生産が可能となりました。