のりの豆知識Trivia

海苔の品種について

海苔は紅藻類に属します。養殖当初はアサクサノリが主でしたが、病気に弱く養殖が難しい事が問題がでした。後に、病気に強く経年変化による色落ちが少ないスサビノリの養殖法が確立すると主流はスサビノリへ。そしてスサビノリよりも収穫量が多いナラワスサビノリへ移り変わりました。ちなみにアオノリは緑藻類、コンブやワカメは褐藻類に属します。

海苔はどうして美味しい?

海苔は昆布などに含まれるグルタミン酸、鰹節などに含まれるイノシン酸、干しいたけなどに含まれるグアニル酸の“三大うま味成分”をすべて含みます。ですから海苔は上質な合わせ出し汁のごとく、うま味の相乗効果によって強い美味しさを感じる事ができるのです。そのまま食べてもよし、料理のトッピングにもよし、海苔は極上の「うま味食材」なのです。

海苔って栄養はあるの?

ビタミンAやビタミンB12などのビタミン群、カルシウムや鉄分、葉酸などなど海苔は様々な栄養素をバランスよく含んだ栄養食品です。しかも100g当たりでいうと、ビタミンCは野菜や果物にも匹敵し、食物繊維はごぼうの7倍も含まれています。これだけ栄養が豊富なのに、非常に低カロリー! 海苔は天然の薬といえるかもしれません。

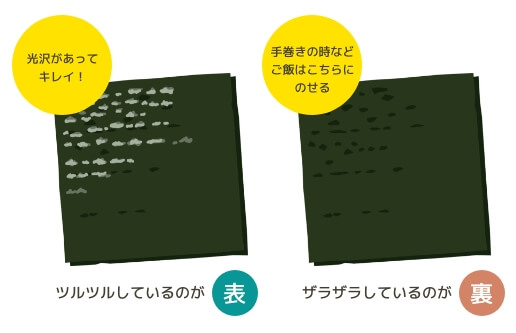

海苔の裏表はどっち?

海苔は、江戸時代に開発された海苔抄きという製法が、現在でも使われています。これは和紙の製法と同じく、細断した海苔を簾に広げて抄くというものです。この時、簾に接した側が裏面となり、ザラザラした見た目になります。逆に表面はツルツルして光沢がある見た目となります。おにぎりや手巻き寿司の時は、裏面にゴハンをのせるとキレイにできますよ!

海苔には消化を助ける酵素が含まれています

アミラーゼ:デンプンを分解して糖に変え、エネルギーの吸収を助けます。プロテアーゼ:タンパク質をアミノ酸に分解し、栄養の吸収を促進します。リパーゼ:脂肪を脂肪酸に分解し、体内での利用を助けます。これらの酵素に加えて、海苔には食物繊維も多く含まれており、腸の動きを活発にし、消化全体をサポートします。そのため、海苔は消化を助け、腸内環境を整えるのに役立つ食品です。

海苔の歴史は古い

日本での海苔の歴史は非常に古く、平安時代(8世紀頃)には既に食べられていたと言われています。江戸時代には「板海苔」の製造方法が確立され、現在のような形状の海苔が普及しました。